アーユルヴェーダのドーシャとは?3つのドーシャ・食べ物の関係・ヨガの関係を解説

「アーユルヴェーダって何?」

「ドーシャって一体何なの?」

など、上記のような疑問をお持ちではないでしょうか。

アーユルヴェーダは、古代インドの伝統的な伝統医学で、心と体の調和を重視するアプローチです。

その根底にあるのが「ドーシャ」という概念です。

ドーシャは、私たちの体質や性格を構成するエネルギーのバランスを示し、健康や精神状態に深く関わっています。

しかし、ドーシャがどのように私たちの生活に影響を与えるのか、具体的にはどのような食事やライフスタイルがそれぞれのドーシャに適しているのか、まだ知らない方も多いかもしれません。

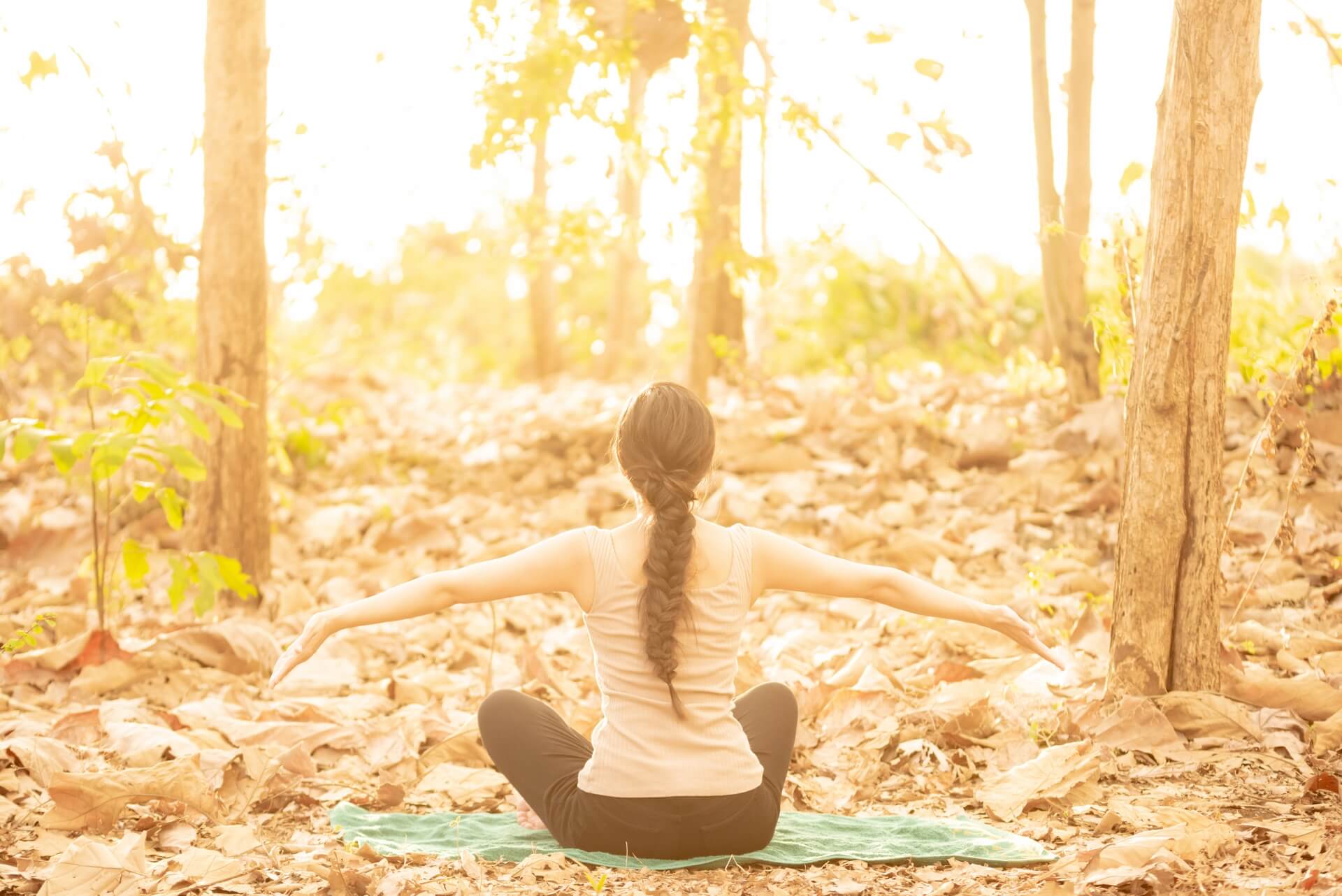

また、ドーシャはヨガの実践にも密接に関連しています。

この記事では、アーユルヴェーダのドーシャについて詳しく見ていき、食べ物やヨガとの関係を通じて、心身の健康を向上させる方法を探っていきます。

あなた自身の体質を理解することで、より充実した生活を送る手助けとなるでしょう。

- 目次

- 1. アーユルヴェーダのドーシャとは?

- 1-1. ドーシャの基本概念

- 1-2. ドーシャの重要性

- 1-3. アーユルヴェーダとドーシャの関係

- 2. 3つのドーシャの概要

- 2-1. ヴァータの特徴

- 2-2. ピッタの特徴

- 2-3. カパの特徴

- 3. ドーシャと食べ物の関係

- 3-1. タイプ別の食事法

- 3-2. 消化とドーシャの関係

- 3-3. スパイスの役割

- 4. ドーシャバランスの重要性

- 4-1. 健康と体質管理

- 4-2. 季節によるドーシャの変化

- 4-3. 心身のバランスを取る方法

- 5. アーユルヴェーダとヨガの関係

- 5-1. ヨガポーズと体質の関係

- 5-2. 呼吸法の実践

- 5-3. 心身のエネルギーを高める

- 6. ドーシャと症状の関連性

- 6-1. ドーシャが影響する病気

- 6-2. 悪化する症状の原因

- 6-3. 実践的な対処法

- 7. まとめ

01アーユルヴェーダのドーシャとは?

● ドーシャの基本概念

● ドーシャの重要性

● アーユルヴェーダとドーシャの関係

順番に解説していきますね。

1-1ドーシャの基本概念

アーユルヴェーダにおけるドーシャの基本概念は、私たちの体質や性格を構成する三つのエネルギーに基づいています。

それぞれのドーシャは「ヴァータ」「ピッタ」「カパ」という名前で呼ばれ、これらのエネルギーは自然界の要素に由来しています。

ヴァータは風や空を象徴し、創造性や変化をもたらす要素を持っているのです。

ピッタは火と水を表し、熱や情熱、消化力を象徴します。

カパは地と水を基にしており、安定性や滋養、感情的な強さを表現します。

この三つのドーシャは、個々の体質や健康状態を理解するための基盤となり、アーユルヴェーダのリーディングや治療において重要な役割を果たすのです。

1-2ドーシャの重要性

ドーシャの重要性は、心身のバランスを保つためにあります。

ドーシャのバランスが崩れると、健康に影響を及ぼし、さまざまな不調を引き起こす可能性があります。

たとえば、ヴァータが過剰になると不安や神経過敏、ピッタが高まると怒りや炎症、カパが過剰になると停滞や肥満といった問題が現れるのです。

ドーシャを理解し、そのバランスを保つことで、健康的な生活を実現することができます。

個々の体質に合わせた食事やライフスタイルを選ぶことで、心身の調和を図ることが可能となるでしょう。

1-3アーユルヴェーダとドーシャの関係

アーユルヴェーダとドーシャの関係は、治療法や予防策を考える上で不可欠です。

アーユルヴェーダは、ドーシャのバランスを重視し、各人に合わせたアプローチを提供します。

たとえば、食事療法やハーブ療法、ヨガや瞑想などを通じて、ドーシャの特性に基づいた健康管理が行われます。

アーユルヴェーダの治療法は、ドーシャの状態を見極め、個々のニーズに応じた方法でアプローチするため、より効果的な結果をもたらすのです。

このように、アーユルヴェーダはドーシャを中心に据えた体系であり、心身の健康を維持するための重要な指針となっています。

023つのドーシャの概要

● ヴァータの特徴

● ピッタの特徴

● カパの特徴

順番に解説していきますね。

2-1ヴァータの特徴

ヴァータは、風と空のエネルギーを象徴するドーシャで、軽やかさや変化をもたらします。

ヴァータ体質の人は、一般的に創造的で柔軟な思考を持ち、好奇心が旺盛です。

新しいアイデアや経験を追求する傾向があり、高いエネルギーを持っています。

社交的で、コミュニケーション能力に優れ、周囲の人々との関係を大切にします。

しかし、ヴァータが過剰になると、不安や神経過敏、焦燥感が生じることがあるのです。

また、変化を好む一方で、急激な状況の変化に敏感で、ストレスを感じやすいです。

身体的には、細身で骨が目立ち、動きが速い傾向があります。

感情的には、楽観的で、ポジティブなエネルギーを持っている反面、内面的な不安を抱えることもあります。

このように、ヴァータは創造性と柔軟性を兼ね備えつつ、心の安定を維持することが重要なドーシャです。

2-2ピッタの特徴

ピッタは、火と水のエネルギーを象徴するドーシャで、情熱や知性、変化を促す力を持っています。

ピッタ体質の人は、決断力が強く、自信に満ちており、目標に向かって積極的に行動する傾向があります。

知的で分析的な思考を持ち、物事を深く理解する能力があるのです。

また、リーダーシップを発揮することが多く、周囲の人々を引きつける魅力を持っています。

一方で、ピッタが過剰になると、怒りや敵意、過度のストレスが生じることがあるのです。

情熱が高まりすぎると、冷静さを失い、感情的な反応を示すことがあります。

身体的には、筋肉質で、活動的な姿勢を持つことが多いです。

感情的には、自分の目標に対して強い執着を持ち、成功を重視する傾向があります。

このように、ピッタは情熱と知性を兼ね備えたドーシャであり、バランスを保つことが重要です。

2-3カパの特徴

カパは、地と水のエネルギーを象徴するドーシャで、安定性や滋養をもたらします。

カパ体質の人は、一般的に穏やかで忍耐強い性格を持ち、他者をサポートすることに喜びを感じます。

感情的に安定しており、落ち着いた態度で物事に取り組むことができるため、周囲の人々に安心感を与える存在です。

カパ体質の人は、物事をじっくりと考える傾向があり、粘り強さを持っていますが、変化を好まないこともあります。

このため、保守的な面が強く、新しいことに挑戦するのが苦手な場合があるでしょう。

身体的には、しっかりとした体格を持つことが多く、皮膚は滑らかで潤いがあります。

感情的には、穏やかさや安心感を大切にし、人間関係を重視します。

このように、カパは安定性とサポートを提供する力を持ったドーシャであり、心の平和や調和を維持することが大切です。

03ドーシャと食べ物の関係

● タイプ別の食事法

● 消化とドーシャの関係

● スパイスの役割

順番に解説していきますね。

3-1タイプ別の食事法

アーユルヴェーダでは、各ドーシャに応じた食事法が重要です。

ヴァータ体質の人には、温かく滋養のある食材が推奨されます。

特に、油分や甘みのある食材が効果的で、穏やかさを保つために煮込み料理やスープが適しています。

ピッタ体質の人には、冷却作用のある食材が必要です。

辛味や酸味が強い食材は控え、果物や野菜を多く取り入れることが望ましいです。

カパ体質の人は、軽やかで消化の良い食事を心がけるべきで、スパイシーな食材や苦味のある野菜が適しています。

各ドーシャに合った食事を選ぶことで、体調を整え、心身のバランスを保つことができます。

3-2消化とドーシャの関係

消化はアーユルヴェーダにおいて非常に重要な概念であり、ドーシャによって消化力は異なります。

ヴァータ体質の人は、消化機能が不安定で、食べ物が体内でうまく処理されないことがあります。

温かくて柔らかい食事が消化を助け、栄養の吸収を促進してくれるのです。

ピッタ体質の人は、消化力が強いですが、過剰になると炎症を引き起こす可能性があります。

適度な量を心がけ、冷却作用のある食材を選ぶことが重要です。

一方、カパ体質の人は、消化が遅い傾向があり、重い食事は避けるべきでしょう。

軽い食事を選び、消化を促進するための工夫が必要です。

このように、消化とドーシャの関係を理解することで、健康的な食生活を実現できます。

3-3スパイスの役割

アーユルヴェーダにおいて、スパイスは食事の味付けだけでなく、健康維持にも重要な役割を果たします。

特に、スパイスは消化を助け、ドーシャのバランスを整えるために利用されます。

例えば、ジンジャーやクミンは、消化を促進し、ヴァータ体質の人に適しているのです。

ピッタ体質の人には、ミントやコリアンダーなどの冷却効果を持つスパイスが推奨されます。

これらは体温を下げ、炎症を和らげる助けとなります。

カパ体質の人には、カレー粉や黒胡椒などのスパイシーなスパイスが効果的で、代謝を促進し、体の重さを軽減する役割を果たしてくれるでしょう。

スパイスを上手に取り入れることで、食事の味わいを深めるだけでなく、健康的な体質を維持するためのサポートを得ることができます。

04ドーシャバランスの重要性

● 健康と体質管理

● 季節によるドーシャの変化

● 心身のバランスを取る方法

順番に解説していきますね。

4-1健康と体質管理

ドーシャバランスは、アーユルヴェーダにおいて健康を維持するための基本的な要素です。

それぞれの体質は、ヴァータ、ピッタ、カパの三つのドーシャの組み合わせによって決まります。

これらのバランスが崩れると、身体的な不調や病気を引き起こす可能性があるのです。

例えば、ヴァータが過剰になると不安や消化不良を招き、乾燥肌や髪のパサつき、冷え性などが見られ、体が冷たく感じることが多くなります。

ピッタが高まると、炎症が起こりやすく、皮膚のトラブル(湿疹やニキビなど)が見られることも。

また、体温が上昇しやすく、暑さに敏感になることも特徴です。

カパが過剰になると、むくみや関節のこわばり、呼吸器系の問題(アレルギーや喘息など)が見られることもあります。

したがって、自分のドーシャを理解し、そのバランスを整えることが重要です。

食事、生活習慣、ストレス管理などを通じて、ドーシャを調整することで、健康的な体質を維持し、心身の快適さを保つことができます。

4-2季節によるドーシャの変化

ドーシャは季節の変化に影響を受けやすく、これに応じて体調や気分も変わります。

例えば、冬は通常ヴァータが高まり、乾燥や冷えの影響を受けやすくなるのです。

この時期は、温かく滋養のある食事や生活習慣が推奨されます。

春になると、カパが高まりやすく、体が重く感じることがあります。

この時期には、軽やかな食事や運動が効果的です。

夏はピッタが高まり、熱や炎症を引き起こす可能性がありますので、冷却作用のある食材やスパイスを取り入れることが重要です。

このように、季節によるドーシャの変化を理解し、それに合わせた生活を心がけることで、健康を維持しやすくなります。

4-3心身のバランスを取る方法

心身のバランスを取るためには、アーユルヴェーダの原則を日常生活に取り入れることが効果的です。

まず、自分のドーシャを理解することが重要です。

その上で、適切な食事やライフスタイルを選ぶことが求められます。

例えば、リラックスを促進するヨガや瞑想を取り入れることで、ストレスを軽減し、心の安定を保つことができます。

また、定期的な運動も重要で、特に自分のドーシャに合った運動を行うことで、エネルギーのバランスを整えやすくなるのです。

さらに、自然とのつながりを大切にし、適度な休息や趣味の時間を持つことも心身の調和に効果的です。

これらの方法を通じて、ドーシャのバランスを整え、より健康で充実した生活を実現することができます。

05アーユルヴェーダとヨガの関係

● ヨガポーズと体質の関係

● 呼吸法の実践

● 心身のエネルギーを高める

順番に解説していきますね。

5-1ヨガポーズと体質の関係

アーユルヴェーダとヨガは、共に心身のバランスを重視する体系ですが、特にヨガポーズは個々のドーシャに応じて選ぶことが重要です。

ヴァータ体質の人は、軽やかで動きのあるポーズよりも、安定感を感じられるポーズが適しています。

例えば、木のポーズや山のポーズは、地に足をつける感覚を促し、心を落ち着ける助けになります。

ピッタ体質の人には、冷却作用のあるポーズが効果的です。

前屈や逆転ポーズなどは、心を静め、内面的な安定感をもたらします。

カパ体質の人には、活発で動的なポーズが推奨され、エネルギーを高める助けになります。

これにより、各体質の特性を理解し、それに合ったポーズを実践することで、より深いリラクゼーションと心身のバランスを得ることができるでしょう。

5-2呼吸法の実践

アーユルヴェーダでは、呼吸法(プラーナーヤーマ)が心身の調和を図る重要な手段とされています。

呼吸は生命エネルギーである「プラーナ」を体内に取り入れ、心と体のバランスを整える役割を果たします。

ヴァータ体質の人には、リラックスを促す深い呼吸が効果的です。

特に、腹式呼吸は心を落ち着け、神経系を安定させるのに役立ちます。

ピッタ体質の人は、冷却作用のある呼吸法が推奨されます。

例えば、シータリ呼吸は、口を使って冷たい空気を取り入れる方法で、体温を下げ、情熱を穏やかにする助けになるのです。

カパ体質の人には、活発な呼吸法が効果的です。

カパを刺激するために、速い呼吸法や力強い呼吸を行うことで、エネルギーを高め、活動的な状態を促進します。

これらの呼吸法を取り入れることで、心身のエネルギーを高め、より豊かな生活を実現することができます。

5-3心身のエネルギーを高める

アーユルヴェーダとヨガを組み合わせることで、心身のエネルギーを高めることが可能です。

ヨガのポーズや呼吸法は、エネルギーの流れを整え、体内のバランスを保つのに役立ちます。

例えば、定期的にヨガを行うことで、身体を活性化し、呼吸を深めることができます。

これにより、ストレスが軽減され、心の平穏が得られるでしょう。

また、アーユルヴェーダの原則に基づいた生活を実践することで、エネルギーをより効率的に利用できます。

体質に合った食事や生活リズムを整えることは、体内のエネルギーを最適化し、心身の調和を保つために重要です。

さらに、瞑想やマインドフルネスを取り入れることで、内面的なエネルギーを高め、集中力や明晰さを向上させることができます。

このように、アーユルヴェーダとヨガを統合することで、健康的で活力に満ちた生き方を実現することができます。

06ドーシャと症状の関連性

● ドーシャが影響する病気

● 悪化する症状の原因

● 実践的な対処法

順番に解説していきますね。

6-1ドーシャが影響する病気

アーユルヴェーダでは、ドーシャのバランスの崩れがさまざまな病気の原因とされています。

ヴァータが過剰になると、神経系の問題や消化不良、不眠症などが見られることが多いです。

特に、ストレスや環境の変化によってヴァータが乱れると、心身に不調をきたしやすくなります。

ピッタが高まると、炎症や皮膚の疾患、消化器系のトラブルが現れやすくなります。

特に暑い季節や過剰なストレスが影響し、体温が上昇することで悪化するのです。

カパは、肥満やアレルギー、呼吸器系の疾患に関連しています。

カパが過剰になると、体が重く感じたり、エネルギーが低下することがあります。

これらの病気を予防するためには、自分の体質を理解し、それに合った生活習慣を取り入れることが重要です。

6-2悪化する症状の原因

ドーシャのアンバランスによって引き起こされる症状が悪化する原因はいくつかあります。

まず、食生活の乱れが大きな要因です。

不適切な食事や不規則な生活は、ドーシャのバランスを崩し、症状を悪化させる可能性があります。

例えば、ヴァータが過剰になると、冷たい食べ物や乾燥した食事が影響しやすく、消化器系の問題を引き起こすのです。

また、季節の変化や気候、ストレスなどがドーシャに影響を与え、体調を崩す原因となります。

さらに、ストレスや不安は、特にヴァータとピッタに直接的な影響を及ぼし、症状を悪化させることがあります。

これらの要因を理解し、早期に対処することが、健康を守るためには不可欠です。

6-3実践的な対処法

症状に対処するためには、まず自分の体質を理解することが重要です。

ヴァータが過剰な場合、温かくて湿った食材を選ぶことが推奨されます。

例えば、スープや煮込み料理を取り入れることで、消化を助け、体を温めることができます。

また、リラックスする時間を持ち、ストレッチや穏やかなヨガを実践することで、心の安定を図ることができるでしょう。

ピッタが高まっているときは、冷却作用のある食材やハーブを取り入れ、特にミントやコリアンダーが効果的です。

ストレスを軽減するために、深呼吸や瞑想を取り入れることも大切です。

カパが過剰な場合は、軽めの食事を心がけ、運動を通じてエネルギーを高めることが望まれます。

特に、有酸素運動やダンスは効果的です。

これらの実践的な対処法を通じて、ドーシャのバランスを整え、心身の健康を維持することができます。

07まとめ

ドーシャは、私たちの健康やバランスに大きな影響を与える要素であり、食事や生活習慣、そしてヨガの実践と密接に関連しています。

自分のドーシャを知ることで、適切な食べ物を選び、心身の調和を図ることができます。

また、ヨガを通じてドーシャの特性に合った練習を行うことで、ストレスを軽減し、全体的なウェルビーイングを向上させることができるでしょう。

これからの生活にアーユルヴェーダの知恵を取り入れ、より健康でバランスの取れた日々を楽しんでください。

- 通信講座の諒設計アーキテクトラーニング編集部

-

280講座以上の資格取得できる通信講座を運営する諒設計アーキテクトラーニング編集部が運営するコラムです。心理カウンセラー、ドッグトレーナー、リンパケアセラピストなど、実践的で需要の高い資格を提供しており、学習者は自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムを受けることができます。専門知識を短期間で習得できるよう設計されており、仕事や趣味に役立つスキルを身につけることが可能です。

- アーユルヴェーダセラピストは資格が必要?仕事内容や活躍の場を紹介

- アーユルヴェーダに用いられるギーとは?効能や効果・使い方・保存方法を徹底解説

- アーユルヴェーダのドーシャとは?3つのドーシャ・食べ物の関係・ヨガの関係を解説

- アーユルヴェーダは独学でも学べる?メリットやリスク・実践する方法を解説

- アーユルヴェーダ式オイルマッサージとは?効果や自宅でできるマッサージの方法を解説

- アーユルヴェーダ式ダイエットとは?特徴やメリット・実践方法を徹底解説

- アーユルヴェーダ式の生活とは?季節の過ごし方や時間帯・おすすめの食べ物を解説

- アーユルヴェーダ式の白湯とは?作り方や飲むタイミング・アレンジ方法を解説

- アーユルヴェーダ料理の食材とは?基本食材やスパイスの種類・レシピを紹介